私たちの身近な街の中には、道路や鉄道をまたぐ「橋」がたくさんあります。

その中でもよく耳にするのが「陸橋」と「跨線橋(こせんきょう)」です。

どちらも高い場所にある橋のように見えますが、実は役割や使われ方にははっきりとした違いがあります。

普段何気なく通っている橋も、意味を知るとぐっと面白く感じられるものです。

本記事では、陸橋と跨線橋の基本的な違いから、事例や活用方法、そして交通や生活にどんな影響を与えているのかまで、わかりやすく徹底解説していきます。

はじめに:陸橋と跨線橋の重要性

私たちが暮らす街の中には、道路や鉄道、歩道などが複雑に入り組んで存在しています。

その交差点では、車や人、電車が同時に行き交うため、渋滞や事故の危険が生まれやすくなります。

こうした課題を解決するために整備されているのが「陸橋」と「跨線橋」です。

これらは見た目が似ているため混同されがちですが、実は意味や役割に明確な違いがあります。

この記事の最初の章では、両者が果たす役割と定義、そしてなぜ違いを理解することが重要なのかを解説していきます。

交通インフラにおける役割

交通インフラは、人々の移動や物流を支える社会の基盤です。

その中でも橋の存在はとても重要です。

例えば、もし道路と鉄道が平面で交わっていたらどうでしょうか。

電車が通るたびに遮断機が下りて車や人が止まらなければならず、交通は大きく滞ってしまいます。

さらに、踏切での事故が毎年発生していることを考えると、平面交差は安全面でも大きなリスクを抱えています。

そこで活躍するのが、道路や鉄道を立体的に交差させる陸橋や跨線橋です。

これらの橋があることで、車や歩行者は電車の通行を待つ必要がなくなり、スムーズで安全な移動が可能になります。

特に都市部では交通量が膨大であるため、陸橋や跨線橋の整備は渋滞緩和や事故防止の大きな役割を果たしているのです。

陸橋と跨線橋の一般的な定義

「陸橋」と「跨線橋」はよく似ていますが、実際には使い分けられています。

陸橋とは、道路が道路や鉄道、河川などをまたぐために作られた橋の総称です。

たとえば、幹線道路の上を別の道路が越えている場合、それは陸橋と呼ばれます。

一方、跨線橋は「線路をまたぐための橋」に限定された言葉です。

駅のホームとホームをつなぐ橋や、線路上を越えて住宅地と道路を結ぶ橋などがこれに当たります。

つまり、跨線橋は陸橋の中でも「線路を対象としたもの」に特化した存在だと言えます。

これらの定義を理解することで、地図や行政文書を読む際にも混乱しにくくなり、正しく意味を捉えられるようになります。

なぜ違いが重要なのか

「似ているなら同じ扱いでもいいのでは?」と思う人もいるかもしれません。

しかし、この違いを正しく理解しておくことには大きな意味があります。

まず、土木工事や都市計画の現場では、対象が道路なのか鉄道なのかによって設計や施工方法が変わります。

もし呼び方を間違えると、関係者の間で誤解が生じ、工事計画に支障が出る可能性もあります。

さらに、行政が発行する書類や地図でも、陸橋と跨線橋は明確に使い分けられており、情報の正確性を保つために区別が必要です。

加えて、地域によっては伝統的な呼び方が残っている場合もあり、その土地の文化や歴史を知る上でも「どちらの言葉が使われているのか」を理解することは重要です。

こうした背景から、陸橋と跨線橋の違いを正しく押さえることは、単なる知識以上の価値を持っているのです。

跨線橋とは?

跨線橋(こせんきょう)は、鉄道と深い関わりを持つ橋です。

名前の通り「線路をまたぐ橋」のことで、駅や線路沿いを歩いているとよく目にします。

踏切がある場所では電車が通るたびに待ち時間が発生しますが、跨線橋があればその必要はなく、歩行者や自動車が安全に、しかもスムーズに線路を横断できます。

この章では、跨線橋の意味や構造、用途や特徴、そして読み方や英語表現までを分かりやすく解説します。

跨線橋の意味と構造

跨線橋とは、鉄道の線路をまたぐために設けられた橋のことです。

構造は利用目的によってさまざまですが、大きく分けると歩行者専用の跨線橋と、自動車や自転車も通行できる跨線橋があります。

駅構内にある跨線橋は、反対側のホームへ移動するために設けられており、鉄骨やコンクリートで作られた丈夫な構造になっています。

外部に設置されている跨線橋の場合、住宅地と住宅地をつなぐ役割を果たしていることも多く、地域住民の生活に欠かせない存在となっています。

線路の上に設けられるため、耐久性や安全性が特に重視されており、電車の走行に影響を与えないように設計されているのが特徴です。

跨線橋の用途と特徴

跨線橋の最大の役割は「踏切の代替」です。

従来は線路を横断するには踏切を利用するしかありませんでしたが、電車の本数が多い地域では遮断機が頻繁に下り、渋滞や待ち時間が大きな問題になっていました。

そこで踏切を廃止し、跨線橋を整備することで、人や車が電車を待たずに移動できるようになったのです。

また跨線橋は安全面でも優れています。

踏切では確認不足による事故が起こることがありますが、跨線橋であれば電車と人・車が直接交差しないため、事故のリスクが大幅に減少します。

さらに跨線橋は景観的な側面でも注目されます。

線路を見下ろす位置にあるため、鉄道ファンの撮影スポットとして人気があり、電車の走行シーンを楽しむことができます。

跨線橋の読み方と英語

跨線橋は「こせんきょう」と読みます。

漢字が少し難しいため、正しく読めない人も少なくありません。

「跨」という字は「またぐ」という意味を持ち、まさに線路をまたぐ橋であることを表しています。

英語では「railway overpass」や「railway footbridge」と表現されます。

駅構内でホームとホームをつなぐ跨線橋の場合は「station overbridge」とも呼ばれます。

海外でも鉄道と街をつなぐインフラとして同様の構造物が存在しますが、日本の駅は利用者数が多く、跨線橋の存在が特に重要視されている点が特徴です。

このように読み方や表現を理解しておくことで、旅行や鉄道関連の情報に触れるときにも混乱せずに済みます。

陸橋の理解を深める

陸橋は、私たちが街を移動するときに頻繁に目にする橋の一つです。

大きな幹線道路や鉄道の上をまたいで設けられ、車や人が安全に移動できるように工夫されています。

跨線橋と比べると対象範囲が広く、鉄道だけでなく道路や川をまたぐ場合も含まれるのが特徴です。

この章では、陸橋の意味や構造、用途や具体的な事例、そして跨線橋との違いについて詳しく解説していきます。

陸橋の意味と構造

陸橋とは、道路や鉄道、川などをまたぐために設けられた橋の総称です。

構造は頑丈さが求められるため、鉄筋コンクリートや鋼材を使用して作られることが多く、交通量や利用する車両の重さに耐えられるように設計されています。

特に都市部では交通量が膨大なため、道路同士を立体交差させるための陸橋が数多く設けられています。

さらに、地形の高低差を解消する役割を持つ場合もあります。

例えば、谷や川をまたぐ道路を建設する際、陸橋があることで平坦な道路を維持できるのです。

このように、陸橋は単に便利なだけでなく、安全性や都市の発展を支える重要な存在です。

陸橋の用途と事例(駅、道路など)

陸橋は用途が幅広く、さまざまな場面で活用されています。

最も分かりやすい例が幹線道路や高速道路に設けられた陸橋です。

交通量の多い道路を交差点でつなぐと渋滞が発生しやすいため、陸橋を使って立体交差にすることでスムーズな流れを確保しています。

また駅周辺では、線路を越えて地域と地域を結ぶために陸橋が整備されています。

これにより、住民は電車の通行を気にせずに移動できるようになります。

さらに河川の多い地域では、川をまたぐための道路橋も陸橋と呼ばれる場合があります。

都市計画の中で陸橋は、交通の効率化だけでなく、防災や生活利便性の向上にも大きな役割を果たしています。

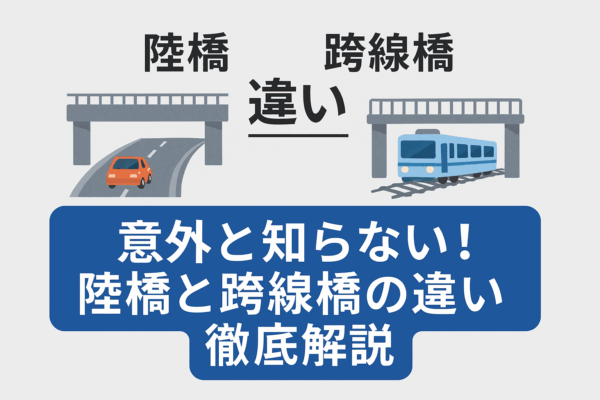

陸橋と跨線橋の違い

陸橋と跨線橋は似ているため混同されがちですが、その本質的な違いは「対象の違い」にあります。

陸橋は道路や鉄道、河川など幅広いものをまたぐ橋の総称であり、用途は多岐にわたります。

一方、跨線橋は線路をまたぐために特化した橋です。

つまり、跨線橋は陸橋の中の一種ともいえます。

この違いを理解しておくことで、行政文書や地図を読む際に誤解を避けることができます。

また、地域によっては「跨線橋」よりも「陸橋」という言葉が一般的に使われていることもあります。

そのため、どちらの言葉も正しく使い分けることが、コミュニケーションを円滑にする上で大切なのです。

陸橋と跨線橋の違いを徹底解説

ここまでで陸橋と跨線橋の定義や特徴を確認してきましたが、両者を比べたときにどのような違いがあるのでしょうか。

一見すると似た存在ですが、役割や対象、そして規模感に違いがあります。

この章では、それぞれの主な違いと社会的な影響、高架橋との比較、さらに写真や画像を通して分かるポイントについて詳しく解説します。

主な違いとその影響

陸橋と跨線橋の最大の違いは「対象の範囲」にあります。

陸橋は道路や鉄道、川など幅広いものをまたぐ橋の総称です。

一方、跨線橋はその中でも「線路をまたぐために特化した橋」を指します。

つまり、跨線橋は陸橋の一部に含まれる存在といえるのです。

この違いは日常生活ではあまり意識されませんが、都市計画や土木工事の現場では大きな意味を持ちます。

例えば行政が「陸橋の補修工事」と発表した場合、対象が道路をまたぐ橋なのか線路をまたぐ橋なのかで施工内容が異なります。

また、利用者にとっても違いがあります。

陸橋は車の通行を中心に設計されることが多いのに対し、跨線橋は歩行者用に設置されるケースが多く、安全性やバリアフリー性が重視されます。

こうした点からも、両者の違いを正しく理解することは重要だといえるでしょう。

高架橋との比較

陸橋や跨線橋とよく混同される言葉に「高架橋(こうかきょう)」があります。

高架橋とは、道路や鉄道を長い区間にわたって高架化するために設けられる橋のことです。

例えば高速道路や新幹線の線路は、ほとんどが高架橋によって支えられています。

これに対して、陸橋や跨線橋は「特定の地点をまたぐための橋」であり、規模や目的が異なります。

イメージとしては、高架橋は「長く続く高い道」、陸橋や跨線橋は「交差点のようなポイントを越える橋」と考えると分かりやすいでしょう。

都市部では高架橋と陸橋が組み合わさって整備されており、交通の効率化に貢献しています。

混同しやすい用語ですが、区別することでインフラ整備の理解がより深まります。

跨線橋と陸橋の写真・画像で見る違い

文章で説明すると分かりにくい部分も、写真や画像を見ると理解が深まります。

跨線橋は駅の構内や線路の上に設置されていることが多く、細長い形状をしているのが特徴です。

歩行者専用のものは屋根付きで、雨や雪を防げるようになっているケースもあります。

一方で陸橋は、自動車が通れるように幅が広く、頑丈な構造を持つものが多いです。

高速道路や国道に設けられた陸橋は特に大規模で、都市の景観を形づくる要素にもなっています。

写真で見比べると、跨線橋は鉄道を中心にした生活の利便性を高めるための施設であり、陸橋は広い範囲の交通全体を支えるためのインフラだという違いがはっきり分かります。

視覚的なイメージを持つことで、言葉だけでは伝わりにくい特徴を実感できるでしょう。

よくある質問(FAQ)

陸橋や跨線橋は、普段の生活で目にすることは多いものの、呼び方や役割について混同しやすい存在です。

そのため、よく似た構造物とどう違うのか、また日常生活にどのような関わりがあるのかを疑問に思う人も少なくありません。

この章では特によく尋ねられる3つの質問に答えていきます。

跨線橋と歩道橋の違いは?

跨線橋と歩道橋は一見似ていますが、対象となるものが異なります。

跨線橋は「線路をまたぐ橋」を意味し、鉄道の上に設置されるのが基本です。

駅のホーム同士を結んだり、線路を挟んで住宅地と道路をつないだりするのがその役割です。

一方、歩道橋は「道路の上に設置される歩行者専用の橋」です。

こちらは自動車と歩行者が同じ平面で交わらないようにするために作られています。

つまり、跨線橋は鉄道を対象とした橋、歩道橋は道路を対象とした橋という違いがあります。

また、跨線橋は車や自転車が通れる場合もありますが、歩道橋は基本的に人だけの利用に限られている点も大きな相違点です。

両者を混同せずに理解しておくと、街の構造がより分かりやすくなります。

高速道路における陸橋の役割

高速道路を利用すると、多くの陸橋を目にすることができます。

陸橋は上下の交通を分ける役割を果たしており、インターチェンジやジャンクションでは特に重要な存在です。

高速道路はスピードが出るため、一般道路と平面で交差させると大きな危険が伴います。

そのため、陸橋を使って立体交差にすることで、安全性を確保しているのです。

また、陸橋は渋滞を減らす効果も持っています。

信号待ちや踏切待ちが不要になるため、交通の流れがスムーズになり、物流や移動の効率が大幅に高まります。

さらに、防災の観点でも陸橋は重要です。

洪水や地震の際に通行が確保されやすいよう、強固な構造で設計されています。

このように、高速道路における陸橋は「安全」と「効率」を両立させるために欠かせない施設なのです。

踏切との関連性は?

陸橋や跨線橋は、踏切の問題を解決するために整備されることが多いです。

踏切は、電車と道路・歩行者が平面で交差するため、事故のリスクが高い場所として知られています。

実際に日本では、毎年一定数の踏切事故が発生しています。

また、電車の本数が多い都市部では遮断機が頻繁に下りるため、交通の流れが滞り、渋滞の原因となります。

こうした問題を解消するために、踏切を廃止して陸橋や跨線橋が整備されるのです。

陸橋や跨線橋があれば、電車と人・車が直接交わらないため、事故防止に大きな効果があります。

さらに、救急車や消防車といった緊急車両の通行を妨げないというメリットもあります。

つまり、踏切と陸橋・跨線橋は表裏一体の関係にあり、安全で効率的な交通環境を実現するために不可欠な存在なのです。

日本における陸橋と跨線橋の事例

日本では全国各地に陸橋や跨線橋が存在し、それぞれの地域で重要な役割を果たしています。

大都市では交通量や鉄道本数が多いため大型の構造物が整備され、地方では地域住民の生活に密着した小規模な橋が残っています。

さらに、歴史的な価値を持つ跨線橋や観光資源として親しまれている陸橋も少なくありません。

この章では、代表的な事例や地域ごとの特異性、そして観光名所としての側面について詳しく見ていきます。

代表的な陸橋・跨線橋の紹介

日本を代表する都市である東京や大阪には、多くの大規模な陸橋や跨線橋が整備されています。

例えば東京の山手線沿線には、駅の改札とホームを結ぶ跨線橋が数多くあり、1日に数十万人の利用者を支えています。

大阪では梅田周辺の道路網を支える巨大な陸橋群があり、都市の交通を効率的に制御しています。

一方、地方では歴史的価値を持つ跨線橋が残されています。

特に昭和初期に建設された木造や鉄骨製の跨線橋は、現代では珍しく、鉄道ファンの間で人気があります。

これらの事例から分かるように、都市と地方では規模や役割に違いはあるものの、どちらも地域にとって欠かせない存在です。

地域ごとの特異性

陸橋や跨線橋の整備状況は、その地域の交通事情や地形に大きく左右されます。

都市部では交通量が多く、鉄道の本数も多いため、大規模で複雑な陸橋や跨線橋が必要とされます。

例えば東京や名古屋のターミナル駅では、複数の線路をまとめてまたぐ巨大な跨線橋が設けられています。

一方で地方都市では、比較的小規模な跨線橋が中心です。

特に住宅地と学校、商店街を結ぶような橋は、地域住民の生活に直結する重要な役割を果たしています。

さらに、山間部や河川が多い地域では、川を越える陸橋が多く整備されており、防災や物流の観点からも欠かせません。

このように、地域ごとの特性を反映して橋の規模や種類が決まっているのです。

観光名所としての側面

陸橋や跨線橋は、交通インフラとしてだけでなく観光資源としての価値も持っています。

鉄道ファンの間では、跨線橋から電車を見下ろす眺めが人気で、撮影スポットとしても知られています。

また、古い木造の跨線橋や、歴史的背景を持つ陸橋は、観光地の一部として保存されている例もあります。

例えば、奈良県や群馬県などでは古い跨線橋が文化財として認定され、観光ルートに組み込まれています。

さらに、大都市の夜景を彩る大規模な陸橋は、ドライブや観光名所として親しまれており、特に高速道路の立体交差はライトアップされることで都市のシンボルとなっています。

このように、橋は単なる交通手段を超えて、人々の心に残る景観や観光資源としての役割も果たしているのです。

まとめ:陸橋と跨線橋の理解を深めよう

この記事では、陸橋と跨線橋の意味や構造、用途、そして両者の違いについて詳しく解説してきました。

陸橋は道路や鉄道、河川などをまたぐ橋の総称であり、幅広い場面で利用されています。

一方、跨線橋は特に線路をまたぐために作られた橋で、駅の構内や鉄道沿線で多く見られるのが特徴です。

つまり、跨線橋は陸橋の一種といえる存在なのです。

この違いは日常生活の中では意識されにくいかもしれませんが、都市計画や土木工事、行政の文書においては非常に重要です。

対象が道路なのか線路なのかを明確にすることで、工事や維持管理が正しく行われ、交通の安全と効率が確保されます。

また、地域によっては昔ながらの跨線橋が残っており、歴史や文化を知る手がかりとなることもあります。

さらに、現代では踏切を廃止して跨線橋や陸橋を整備することで、事故防止や渋滞緩和が進み、生活の利便性も大きく向上しています。

加えて、陸橋や跨線橋は観光資源としても注目されています。

夜景を彩る大規模な陸橋や、鉄道ファンに愛される跨線橋の風景は、人々の心に残る景観のひとつです。

今後も人口の増加や都市の発展に伴い、これらの橋の役割はますます重要になっていくでしょう。

交通の未来を支える基盤であると同時に、地域の魅力を高める存在として、陸橋と跨線橋の理解を深めておくことは私たちの暮らしを豊かにする第一歩なのです。