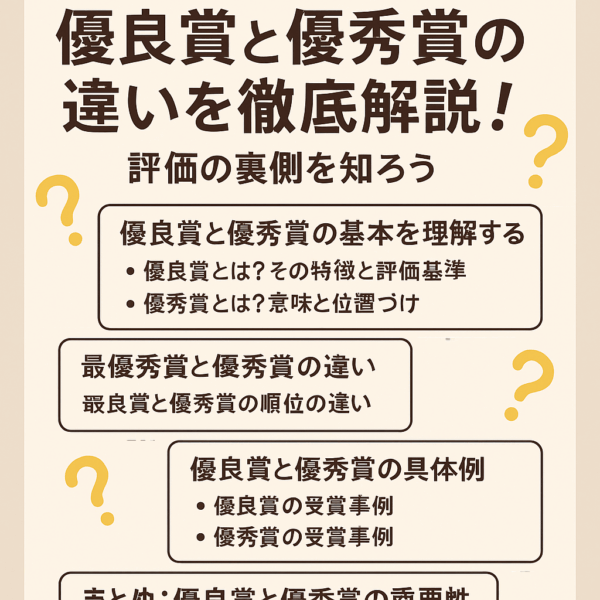

学校やコンクールでよく耳にする「優良賞」と「優秀賞」。

名前は似ていますが、その意味や順位にははっきりとした違いがあります。

本記事では、それぞれの賞の基本的な位置づけから、具体的な事例、審査員の視点まで徹底解説。

受賞を目指す方や子どもを応援する保護者の方に向けて、評価の裏側と今後に生かすヒントをわかりやすく紹介します。

優良賞と優秀賞の基本を理解する

学校のコンクールや作文大会、地域のコンテストなどでは「優良賞」や「優秀賞」という言葉をよく見かけます。

一見すると似ているように思えますが、実は評価の意味や順位の位置づけに違いがあります。

ここでは、まずそれぞれの賞がどんな意味を持っているのかを整理してみましょう。

優良賞とは?その特徴と評価基準

優良賞とは「とても良い」という意味を持つ賞です。

最優秀や優秀ほどのトップではないものの、一定以上の水準を満たした作品や成果に贈られます。

例えば、作文コンクールで応募数が多い場合、上位数名が優秀賞に選ばれ、それに続くレベルの高い作品が優良賞として評価されるケースが多いです。

つまり、優良賞は「よくできている」「基準をしっかり満たしている」と認められた証であり、努力や実力が正当に評価された賞といえます。

優秀賞とは?意味と位置づけ

優秀賞は「特にすぐれている」という意味があります。

優良賞よりもさらに上のランクであり、最優秀賞に次ぐポジションに位置づけられることが多いです。

例えば、最優秀賞が1人だけ選ばれる場合、その次に高い評価を受けた数人が優秀賞として選出される、といった形です。

つまり、優秀賞は「あと一歩で最優秀」というレベルにあると考えるとわかりやすいでしょう。

大会やコンクールによっては、優秀賞が事実上の2位や準グランプリという意味合いを持つこともあります。

最優秀賞と優秀賞の違い

ここでよく混同されるのが「最優秀賞」と「優秀賞」です。

最優秀賞はその名のとおり「もっとも優れている」作品や成果に贈られるもので、通常は1人またはごく少数しか選ばれません。

一方、優秀賞はそれに次ぐ評価であり、複数人に与えられる場合が多いです。

最優秀賞は「1位」、優秀賞は「2位〜3位」といったイメージを持つと理解しやすいでしょう。

優良賞と優秀賞の順位の違い

優良賞と優秀賞の大きな違いは「順位の高さ」にあります。

一般的に、順位づけは以下のようになります。

- 最優秀賞 … 第1位(グランプリ)

- 優秀賞 … 第2位〜上位入賞

- 優良賞 … 優秀賞に続く位置、努力賞や佳作より上

このように整理すると、優秀賞はより高い評価を受けた人に与えられる賞であり、優良賞は「とても良かった」として表彰される賞であることがわかります。

どちらも立派な成果であり、自信を持ってよい評価といえるでしょう。

優良賞と優秀賞の具体例

ここからは、優良賞と優秀賞がどのように使われているのか、具体例をもとに見ていきましょう。

実際の受賞事例を知ると、それぞれの賞の意味合いがよりイメージしやすくなります。

優良賞の受賞事例

例えば、書道コンクールや絵画展などでよく見られるのが「優良賞」です。

作品全体の完成度が高く、表現力や技術が一定水準を超えていると判断された場合に与えられます。

ただし、優秀賞や最優秀賞に比べると「独創性」や「際立った魅力」に欠けることがあり、惜しくも上位には届かないケースが多いのです。

とはいえ、優良賞を受賞すること自体が大変価値ある評価であり、「努力の成果がきちんと認められた証」として大きな意味を持ちます。

優秀賞の受賞事例

一方で優秀賞は、応募作品の中でも特に高い評価を受けたものに贈られることが一般的です。

例えば、全国作文コンクールでは最優秀賞が1名だけ選ばれる場合、その次に続く数名が優秀賞に選ばれます。

文章力や構成力、独創的な発想などが高く評価され、「最優秀にあと一歩届かなかったけれど素晴らしい」と認められるのです。

つまり優秀賞は、全体の中で「トップクラス」に位置づけられることを意味します。

学校での優良賞と優秀賞の使い方

学校の発表会や学芸会、運動会などでも「優良賞」「優秀賞」という言葉はよく使われます。

例えば合唱コンクールでは、最優秀賞が1クラス、次点として優秀賞が数クラス、さらに努力やまとまりが評価されたクラスに優良賞が与えられる、といった形です。

学校の中では、どの賞も「努力や成果を認める」意味を持ち、順位をつける以上に「生徒のやる気を伸ばす」役割を果たしている場合が多いです。

コンクールにおける評価の観点

コンクールや大会で賞を分けるとき、審査員は「技術力」「独創性」「完成度」など複数の観点で作品を見ています。

最優秀賞は総合的に最も優れた作品、優秀賞は次点で特に高い評価を受けた作品、優良賞は一定以上の完成度を持ち「よくできている」と判断された作品に与えられます。

この仕組みにより、参加者全体のモチベーションを高めつつ、幅広く才能を評価できるのです。

評価の裏側:審査員の視点

「優良賞」と「優秀賞」がどう決まるのか気になったことはありませんか?受賞者にとっては大きな出来事ですが、その裏側では審査員がさまざまな基準をもとに時間をかけて選考しています。

ここでは、審査員の視点から評価の流れを見てみましょう。

審査基準と選考プロセス

審査員はまず、応募された作品を一定の基準で確認します。

評価の基準はコンクールによって異なりますが、共通して見られるのは「独創性」「完成度」「テーマ性」「表現力」などです。

最初の段階で全作品をざっと確認し、その後に点数化や議論を通じて順位を絞り込んでいきます。

優秀賞や最優秀賞は特に細かい審査を経て選ばれるため、受賞には高いレベルの実力が必要となります。

入賞作品に求められる成果

入賞する作品には、ただ完成度が高いだけでなく「人の心を動かす力」や「印象に残るポイント」が求められます。

たとえば作文なら、言葉の選び方や構成の工夫が光るもの。

絵画なら、色使いや独自の世界観が評価されることが多いです。

優良賞は「バランスよく高水準にまとまっている」作品、優秀賞は「突出した魅力がある」作品と考えると違いがわかりやすいでしょう。

子どもたちへの影響と意義

審査員は単に順位をつけるだけでなく、「受賞が子どもたちに与える影響」も意識しています。

最優秀賞や優秀賞を与えることで、才能をさらに伸ばしてほしいという期待を込めています。

一方、優良賞は「努力が正しく評価された」と本人や周囲が感じられるようにする意味が強いです。

このように賞を細かく分けることで、より多くの参加者に自信とやる気を与えることができるのです。

優良賞と優秀賞選考時の注意点

コンクールや大会で「優良賞」や「優秀賞」を目指す場合、ただ応募するだけでなく、いくつかの注意点を押さえておくことが大切です。

審査員は細かい部分まで見ているため、ちょっとした工夫や準備が受賞につながることもあります。

応募時に気を付けるべきポイント

まず大切なのは「応募要項をしっかり確認すること」です。

提出形式や文字数、サイズ、締切日などを守らないと、どんなに内容が優れていても評価の対象外になる場合があります。

また、テーマに沿っているかどうかも重要な判断基準です。

「自分の作品がテーマからずれていないか?」を確認しながら仕上げることが、入賞への第一歩となります。

表現力が評価される作品とは

審査員が注目するのは「伝わりやすさ」や「独自の工夫」です。

作文なら読み手の心に響く言葉選びや構成の工夫、絵画なら色彩や構図のバランスなどがポイントになります。

単に完成度が高いだけでなく、「自分だからこそ作れる作品」であることが、優秀賞に近づくカギです。

逆に「無難で個性が薄い」作品は、優良賞止まりになることも多いです。

評価が分かれるケースとその理由

作品によっては審査員の間で意見が分かれることもあります。

例えば、独創性は高いけれど完成度がやや低い作品、逆に完成度は高いけれど個性に欠ける作品などです。

このような場合、最終的には「そのコンクールが重視する観点」によって順位が決まります。

優秀賞と優良賞の差は紙一重であり、ちょっとした表現の工夫や完成度の差が評価を左右するのです。

まとめ:優良賞と優秀賞の重要性

優良賞と優秀賞は、どちらも努力や実力を正しく認められた大切な評価です。

受賞することで自信がつき、履歴書や実績としても活用できるメリットがあります。

一般的には「最優秀賞>優秀賞>優良賞」と順位づけされますが、重要なのは順位そのものではなく「どの部分が評価されたのか」を知ることです。

その気づきが次の挑戦に役立ちます。

優良賞を受けた人は優秀賞を目指すステップに、優秀賞を受けた人は最優秀賞を目指す目標にできるでしょう。

つまり受賞はゴールではなく、新しい挑戦のスタートラインなのです。